Les objectifs de cette première partie d’expédition qui s’est déroulée du 6 au 24 juillet est un premier contact avec le massif du Koytendag côté Ouzbékistan après les expés 2023 et 2024 côté Turkménistan. Celle-ci se déroule en collaboration avec la Mission Archéologique Française en Asie Centrale (MAFAC) qui fouille depuis l’année dernière un site présentant plusieurs occupations néandertaliennes.

Prospection et fouilles archéologiques

Il s’agit en premier lieu de découvrir la grotte de Khatak , actuellement fouillée par l’équipe archéologique de Frédérique Brunet directrice de recherche au CNRS, d’explorer le district de la réserve naturelle où la mission détient un droit d’exploration et de fouilles, de déterminer le potentiel du massif en grottes, et de documenter ces dernières.

Les trois membres de l’expédition (Philippe Auriol, Lionel Barriquand et Véronique Olivier) se retrouvent le 5 juillet à l’aéroport d’Istanbul. Nous arrivons en tout début de matinée à Samarcande. Les trois premiers jours sont consacrés à la découverte de cette ville mais aussi de l’archéologie de l’Ouzbékistan et des civilisations qui se sont succédées en Asie centrale.

Le 9 juillet nous prenons la route en taxi pour Khatak au sud-est du pays (150 dollars pour 3 personnes avec les bagages et 450 km à parcourir). Après 6 h de voyage, nous arrivons sur place et faisons connaissance avec l’équipe des archéologues français et ouzbèkes. Nous nous installons chez l’habitant, une ferme vivrière. Le 10 juillet, nous rentrons pour la première fois dans la réserve naturelle où se trouve la grotte de Khatak et où nous allons prospecter. En Ouzbékistan, une réserve naturelle est strictement fermée, y compris au pastoralisme et nous sommes en permanence accompagnés. Nous faisons connaissance avec la cavité qui semble, à première vue, avoir un développement limité. Nous procédons aux premières observations et envisageons nos actions pour les jours suivants. Dès le lendemain, nous prospectons dans le massif (3 vallées différentes). Chaque jour, nous parcourons entre 12 et 20 km en essayant de repérer des cavités qui sont, si possible, immédiatement parcourues et documentées.

Des grottes perchées et de petites dimensions

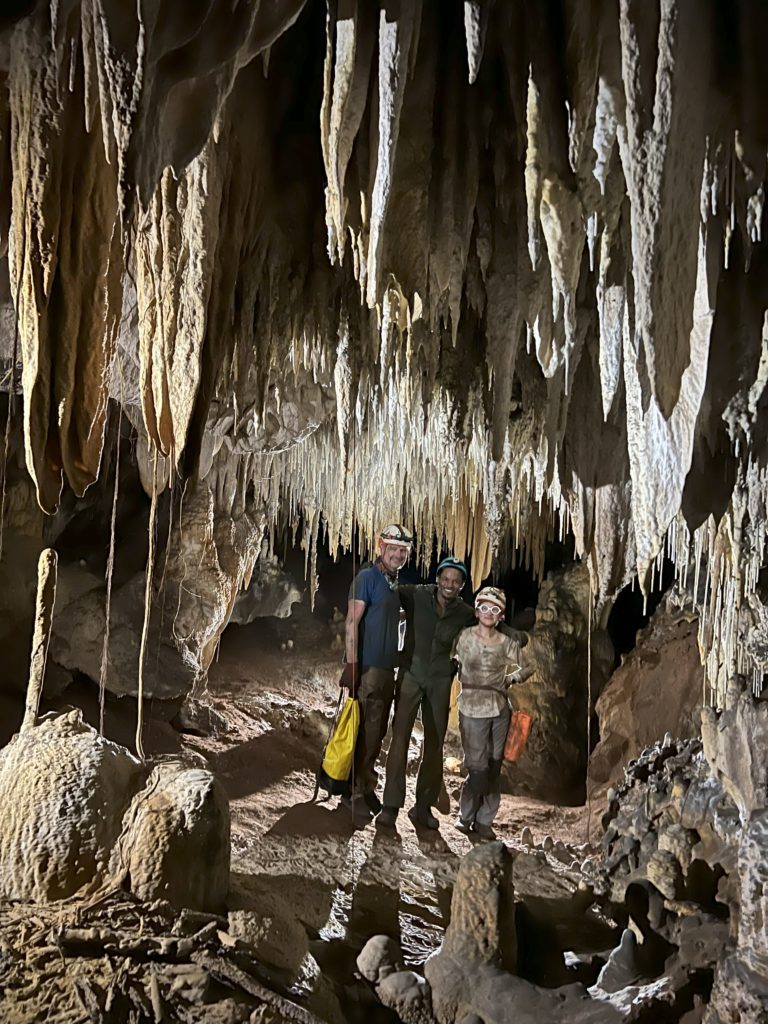

Malheureusement, la plupart correspondent à des baumes sans réel développement. Finalement, Véronique et Philippe topographieront 15 cavités et géo-référenceront 19 points remarquables. Toutes les cavités ont été documentées par Lionel (photographies mais également toutes les informations géomorphologiques, occupations animales, traces, spéléothèmes…). Nos travaux ont répondu aux attentes de l’équipe de la MAFAC avec en particulier, la découverte de vestiges remarquables, qui feront l’objet d’une étude dans le futur.

À partir du 13 juillet, un caméraman est présent pour constituer les images d’un documentaire de 90 min en cours de signature pour la chaine TV Arte sur la coopération spéléologues archéologues. Les prises d’images sont multiples avec à la fois les aspects sportifs et scientifiques de la spéléologie.

L’exploration du massif et de ses 3 vallées a permis de comprendre la formation du karst en cet endroit. Si le karst y semble très développé, il ne permet que rarement la formation de grotte pénétrable. La zone en réserve naturelle ne nous a pas permis d’obtenir des informations auprès des Ouzbèkes sur la présence de grottes, puisqu’il n’y a pas de pastoralisme. Adjina Karmar (la grotte aux esprits) est néanmoins connue et remarquable. Nous la topographions avec un développement de 60 m et une profondeur de 15 m. Il s’agit d’un piège à froid avec une température de 14 °C à sa station terminale. La température extérieure frisant en juillet les 47 °C. L’entrée de la cavité à 6 m du sol ne pose pas de problème d’accès grâce à un éboulis.

Des cavités remarquables, mais vite impénétrables

Dans la vallée voisine, en limite de la réserve nous explorons une cavité comportant 3 baumes que nous traduisons en ouzbèke en Ouch’ g’orlar qui développe 187 m de réseau labyrinthique en pente ascendante de 8 m. L’accès à la cavité nécessite une marche d’approche raide de 35 minutes en serpentant dans les strates du massif. Elle est également topographiée.

La grotte de Khatak est également topographiée pour les besoins de la mission archéologique. Elle comporte un nombre impressionnant de matériel lithique. Il s’agit d’un site ayant connu plusieurs habitats successifs de néandertaliens. Le sol rejoignant le plafond, nous n’avons pas pu l’explorer plus avant sans désober, ce que Frédérique ne souhaitait pas, pour ne pas effacer les premiers niveaux de vestiges anthropiques et paléontologiques. Son développement actuel est de 25 m avec un porche d’entrée de 13 m par 18 m de hauteur.

L’expédition Surkhan Daria se poursuivra avec une équipe renforcée afin de prospecter trois nouvelles zones, plus au sud du massif du Koytentag aux alentours de Vandob.